Ein stilles Update mit lauter Folgen

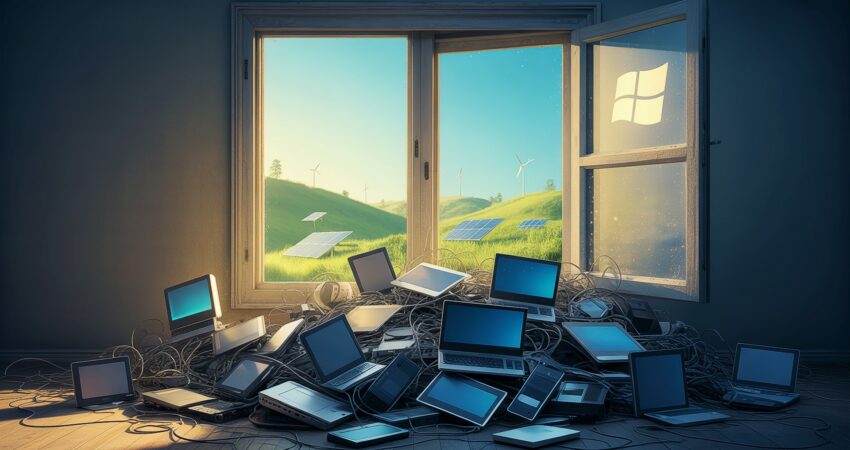

Am 14. Oktober läuft der kostenlose Support für Windows 10 aus. Ein Datum, das in keinem Kalender rot markiert ist – aber Millionen funktionierende Computer über Nacht in die digitale Bedeutungslosigkeit schickt.

Kein Sicherheitsupdate mehr, kein Schutz, keine Zukunft.

Was wie ein Routinevorgang klingt, ist in Wahrheit ein politisches Signal: Ein Konzern entscheidet, wann Technik „alt“ ist – nicht, weil sie versagt, sondern weil es profitabel ist. Das ist kein technischer Fortschritt. Das ist digitale Fremdbestimmung – mit sozialen, ökologischen und demokratischen Folgen.

Wenn ein Konzern bestimmt, wann Geräte „alt“ sind, ist das kein Fortschritt – es ist ein Weckruf, digitale Freiheit und Verantwortung neu zu definieren.

Wilfried Gierden

Wenn funktionierende Technik zum Problem erklärt wird

Im Kreis Euskirchen, wie überall in Deutschland, stehen Schulen, Verwaltungen und Betriebe vor derselben absurden Frage: Warum sollen Geräte ersetzt werden, die noch einwandfrei laufen?

Die Antwort ist unbequem: Weil Microsoft es so will. Mit den Hardwarevorgaben für Windows 11 schließt der Konzern unzählige Rechner von der weiteren Nutzung aus. Prozessoren, die für Büroarbeit, Internet oder Videokonferenzen völlig ausreichen, gelten plötzlich als „veraltet“.

So entsteht Elektroschrott nicht durch Verschleiß, sondern durch Software. Ein digitales „Ablaufdatum“, das niemand demokratisch beschlossen hat.

Software-Obsoleszenz: Der blinde Fleck der Nachhaltigkeit

Die Politik redet von Kreislaufwirtschaft, während Konzerne sie unterlaufen. Allein in Europa werden durch das Ende von Windows 10 hunderte Millionen Geräte vorzeitig ausgemustert – ein ökologisches Desaster. Microsoft definiert, welche Hardware noch unterstützt wird – nicht Leistung, Qualität oder Zustand. Diese Praxis erzwingt den Austausch und zerstört Nachhaltigkeit.

Fakt ist: Der Herstellungsprozess eines Laptops verursacht oft über 200 bis 300 Kilogramm CO₂-Äquivalent. Die EU-Statistik zeigt: Elektroschrott-Emissionen sind zwischen 2014 und 2020 um 53 Prozent gestiegen. In Studien zur Lebenszyklusanalyse von Computern zeigt sich klar: Die Herstellung verursacht den größten Anteil der Emissionen.

So entsteht ein massives Ressourcenproblem, lange bevor ein Gerät überhaupt eingeschaltet wird. Wenn Unternehmen und Verwaltungen funktionierende Hardware austauschen müssen, weil Softwarehersteller die Regeln ändern, dann ist das kein Fortschritt – sondern Ressourcenvernichtung in industriellem Maßstab.

Solange digitale Nachhaltigkeit nicht Teil der Umweltpolitik ist, bleibt sie ein Schlagwort. Software-Obsoleszenz – das bewusste „Altmachen“ funktionierender Hardware – ist ein strukturelles Problem, kein Einzelfall.

Abhängigkeit, Bequemlichkeit – und der schleichende Kontrollverlust

Die digitale Infrastruktur unserer Gesellschaft hängt an wenigen globalen Anbietern. Wer einmal in deren Ökosystem steckt, kommt kaum wieder heraus. Betriebe, Verwaltungen, Schulen – sie alle sind gefangen in Abhängigkeiten, die politisch nie gewollt, aber längst real sind.

Wenn der Support endet, endet die Sicherheit. Wenn neue Anforderungen kommen, steigen die Kosten. Wenn der Konzern sagt „so oder gar nicht“, bleibt kaum Raum für Alternativen.

Das ist keine technische Entscheidung. Das ist Machtpolitik – in Code gegossen.

Digitale Souveränität beginnt im Kleinen

Europa spricht von digitaler Unabhängigkeit, doch im Alltag dominiert weiter ein einziger Anbieter. Solange öffentliche Einrichtungen an geschlossene Systeme gebunden sind, bleibt die Vision digitaler Souveränität leer. Deshalb braucht es einen Paradigmenwechsel – gerade auf kommunaler Ebene:

- Offene Systeme fördern, statt sich von Lizenzmodellen abhängig zu machen.

- Open Source in Schulen und Verwaltungen etablieren, wo öffentliche Gelder fließen.

- Recht auf Reparatur und Wiederverwendung gesetzlich absichern.

- Softwarepolitik als Klimaschutzpolitik verstehen.

Das ist keine technische Spielerei, sondern verantwortliche Daseinsvorsorge.

Was wir jetzt lernen müssen

Das Ende von Windows 10 ist ein Lehrstück. Es zeigt, wie technologische Macht zur gesellschaftlichen Realität wird und wie schwach die politische Antwort bislang ist.

Wir dürfen diese Entscheidung nicht einfach hinnehmen. Sie zwingt uns, neu zu denken:

- Wie wollen wir digitale Infrastruktur gestalten, die Menschen stärkt statt sie abhängig zu machen?

- Wie verbinden wir Klimaschutz, Gerechtigkeit und Technologie zu einer echten Zukunftspolitik?

Fazit: Nachhaltigkeit braucht Unabhängigkeit

Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie ist ein Werkzeug – und wie jedes Werkzeug sollte sie dem Gemeinwohl dienen. Wenn ein Softwarekonzern festlegt, wann Technik „veraltet“ ist, dann ist das kein Fortschritt, sondern ein demokratisches Problem. Es ist Zeit, digitale Souveränität nicht länger als Vision zu behandeln, sondern als Pflicht.

Denn Nachhaltigkeit beginnt mit Unabhängigkeit und digitale Verantwortung beginnt dort, wo wir nicht mehr alles hinnehmen, nur weil es bequem ist.

Verwandte Artikel

Digitale Abhängigkeit: Als die USA Europas IT-Sicherheit bewusst begrenzte und Verschlüsselung als Waffe galt

Exportbeschränkungen für Kryptografie

Digitale Abhängigkeit ist kein neues Phänomen. Schon in den 1990er Jahren entschieden die USA, welche Verschlüsselung Europa nutzen durfte – und lieferten bewusst geschwächte Sicherheit. Was wie ein technisches Detail wirkt, war in Wahrheit eine Frage von Kontrolle und Macht. Warum diese Geschichte bis heute nachwirkt und was sie über digitale Souveränität in Europa verrät, zeigt dieser Beitrag.

Weiterlesen »

🎧 Podcast | Folge 16 | Zwischen Narrenkappe und Haltung

Auf die Ohren, fertig, GRÜN!

Karneval ist mehr als Konfetti und Kamelle. Hinter Narrenkappe und Bütt verbirgt sich ein Stück rheinische Selbstbehauptung – und eine Frage nach demokratischer Haltung. In dieser Folge schaue ich genauer hin: Ventil oder politischer Resonanzraum?

Weiterlesen »

🧱 Wenn Bauklötze und Kurven in Debatten auftauchen

Wenn Sprache nicht mehr erklärt, sondern abwertet?

Dieser Beitrag blickt auf Bilder, Vergleiche und Zwischentöne, die Diskussionen kippen lassen. Und darauf, warum Sachlichkeit und Respekt keine Nebensache sind, sondern Grundlage demokratischer Debatten.

Weiterlesen »