Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.

Friedrich Merz, Bundeskanzler, 14. Oktober 2025

Warum die Worte des Kanzlers ein gesellschaftliches Alarmsignal sind

Als Friedrich Merz diesen Satz sagte, war das kein Versprecher und auch kein Missverständnis. Es war eine bewusste Wortwahl. Denn wer von einem „Problem im Stadtbild“ spricht, meint keine Verwaltungsschwierigkeiten oder Integrationsdefizite.

Er meint Menschen. Menschen, die sichtbar anders sind. Menschen, die hier leben, arbeiten, Kinder großziehen und dennoch als „Problem“ bezeichnet werden.

Das ist kein Zufall. Das ist ein Signal. Und ein gefährliches noch dazu.

Worte, die Grenzen ziehen

Sprache ist nie neutral. Sie kann verbinden oder trennen. Wer von einem „Problem im Stadtbild“ spricht, verschiebt den Blick: weg von politischen Aufgaben, hin zu Menschen. So wird nicht über Integration gesprochen, sondern über Ausgrenzung. So entstehen Grenzen – unsichtbar, aber wirksam – zwischen einem vermeintlichen „Wir“, das dazugehört, und einem „Ihr“, das nur geduldet ist. Diese Rhetorik schafft kein Vertrauen, sondern Abwehr. Sie beschreibt nicht Lösungen, sondern verstärkt Spaltung.

Deutschland ist vielfältiger, als manche glauben wollen

Ein Blick auf die Zahlen reicht, um zu verstehen, wie weit solche Aussagen an der Realität vorbeigehen:

- Menschen mit Migrationshintergrund: 2023 lebten rund 24,9 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland – das sind rund 30 % der Bevölkerung.

- Menschen mit Einwanderungsgeschichte: Nach der engeren Definition des Statistischen Bundesamts waren es 2024 etwa 21,2 Millionen.

Die Definitionen unterscheiden sich – doch die Botschaft ist eindeutig: Ein erheblicher Teil unserer Gesellschaft hat Zuwanderungsbezüge. Und die Zahl wächst weiter. Diese Menschen sind keine Randerscheinung. Sie sind Teil unserer Städte, unserer Wirtschaft, unserer Kultur und Teil von Deutschland heute.

Was wäre, wenn sie nicht mehr da wären?

Die Tragweite der Worte des Kanzlers wird erst sichtbar, wenn man sich die Absurdität der zugrunde liegenden Logik vor Augen führt:

Was würde passieren, wenn diese Menschen plötzlich nicht mehr da wären?

- Bevölkerung & Demografie: Deutschland würde über Nacht um fast ein Drittel schrumpfen. Die Gesellschaft würde rapide altern. Das Verhältnis von Arbeitenden zu Rentner:innen kippen.

- Arbeitsmarkt & Versorgung: In Pflege, Gesundheitswesen, Handwerk, IT, Gastronomie, Bau und Landwirtschaft stünde das Land still. Millionen Arbeitskräfte fehlen schon heute – ohne Menschen mit Migrationsgeschichte bräche vieles zusammen.

- Staatshaushalt & Sozialsysteme: Millionen Beitragszahler:innen weniger – das wäre der Kollaps für Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung.

- Innovation & Forschung: Universitäten, Start-ups und international vernetzte Unternehmen verlieren Wissen, Ideen, Netzwerke. Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit würde massiv sinken.

- Kultur & Alltag: Sprache, Küche, Musik, Vereine, Begegnungen – das Leben in unseren Städten würde ärmer, leiser, grauer.

Kurz gesagt: Ohne diese Menschen funktioniert dieses Land nicht. Weder wirtschaftlich noch sozial. Vielfalt ist keine Zierde, sie ist Fundament unserer Gesellschaft.

Die politische Debatte – und was wirklich gesagt wurde

Die Empörung entzündete sich nicht an Zahlen, sondern an einem Satz. Friedrich Merz sagte, man habe „im Stadtbild noch dieses Problem“ – und deshalb müsse der Innenminister „in sehr großem Umfang Rückführungen ermöglichen und durchführen“. Ein Satz, der hängen bleibt. Weil er nicht über Verwaltung spricht, sondern über Menschen.

Mit dieser Formulierung werden sichtbare Minderheiten zu einem „Problem“ erklärt und damit zu etwas, das „beseitigt“ werden müsse. Genau das ist der Kern der Kritik: Nicht politische Maßnahmen stehen im Fokus, sondern Menschen.

Viele Journalist:innen, Wissenschaftler:innen und Bürger:innen reagierten entsetzt, weil diese Wortwahl an eine Rhetorik erinnert, die spaltet, statt zu verbinden.

Sprache schafft Wirklichkeit

Worte haben Macht. Wenn Spitzenpolitik Vielfalt als „Problem“ rahmt, formt sie Wirklichkeit – und öffnet Türen für Abwertung. Menschen mit Einwanderungsgeschichte hören solche Sätze nicht abstrakt.

Sie fragen sich:

- Bin ich gemeint?

- Bin ich willkommen – oder nur so lange, bis jemand beschließt, dass ich nicht mehr dazugehöre?

Solche Zweifel schwächen Vertrauen. Sie säen Unsicherheit – in Schulen, Betrieben, Nachbarschaften. Denn wer ständig in Frage gestellt wird, kann sich schwer als Teil eines „Wir“ fühlen.

Studien zeigen: Öffentliche Rhetorik beeinflusst die gesellschaftliche Stimmung. Wenn Sprache ausgrenzt, entsteht nicht Ordnung – sondern Angst.

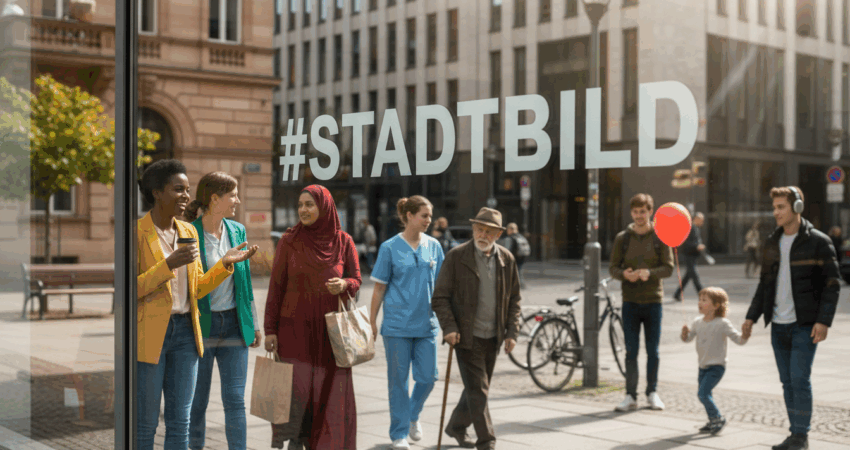

Unser Stadtbild ist kein Problem – es ist ein Spiegel

Wer heute durch deutsche Städte geht, sieht das echte Deutschland. Darunter Menschen unterschiedlichster Herkunft, Sprachen, Religionen, Lebensentwürfe. Pflegekräfte im Frühdienst, Familien auf Spielplätzen, Studierende in Cafés, Menschen, die dieses Land Tag für Tag am Laufen halten. Dieses Stadtbild ist kein Defizit. Es ist Realität. Und es ist ein Spiegel dessen, was wir sind:

Eine Gesellschaft, die gewachsen ist – durch Wandel, Arbeit und Zusammenleben.

Dieses Stadtbild lässt sich nicht „wegdefinieren“. Und wer versucht, es sprachlich zu verkleinern, leugnet die Gegenwart.

Das Problem ist nicht das Bild – es ist der Blick

Worte von höchster Stelle haben Gewicht. Sie können verbinden oder spalten.

Die Fakten sind klar, rund 30 % der Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Über 20 Millionen haben eine Einwanderungsgeschichte. Sie leben, arbeiten, erziehen Kinder, zahlen Steuern und halten dieses Land mit am Laufen.

Wer sie sprachlich zu einem „Problem“ erklärt, verkennt die Realität und gefährdet den Zusammenhalt. Das Problem ist nicht das Stadtbild. Das Problem ist die Sprache, die versucht, es zu zerstören.

Quellen

- Statistisches Bundesamt (Destatis) – Mikrozensus 2023/24

- Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) – Jahresbericht 2024

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) – Soziale Situation in Deutschland

Verwandte Artikel

🎧 Podcast | Folge 15 | Globale Krisen – lokale Verantwortung

Auf die Ohren, fertig, GRÜN!

Internationale Konflikte, wirtschaftliche Unsicherheiten und gesellschaftliche Spannungen prägen auch 2026 den politischen Alltag. Warum diese Weltlage ganz konkret Städte und Gemeinden betrifft und welche Rolle Kommunalpolitik dabei spielt, steht im Mittelpunkt dieser Podcast-Folge.

Weiterlesen »

Silvester – Die Stille zwischen den Knallserien

Kurz vor Mitternacht liegt für einen Moment Stille über dem Dorf.

In dieser stillen Minute entsteht eine persönliche Reflexion über die Silvesternacht – über Knallerei, Gewohnheiten und die Frage, wie selbstverständlich wir Knallserien, Rückzug und Anpassung akzeptiert haben.

Der Text schaut nicht anklagend, sondern nachdenklich auf eine Tradition, die viele längst hinterfragen, die aber dennoch Jahr für Jahr unser gesellschaftliches Miteinander übertönt.

Weiterlesen »

Licht, das uns trägt – ein Gedanke zum Jahreswechsel

#Gemeinsam

Licht, das uns trägte – Ein Song zum Innehalten. Klar werden. Weitergehen. Warum Zukunft nicht im großen Wurf entsteht, sondern dort, wo wir gemeinsam handeln.

Weiterlesen »